この記事で、習得できること

「ロゴデザイン」には、様々な表現方法があります。その中でも「作字ロゴ」は、「文字の形」において、独自性と表現力の大きな魅力があります。

この記事を読むと、「作字ロゴ」の意味、「優れた作字ロゴ」を作る方法、「Adobe Illustrator(イラレ)を使った、実践的な制作テクニック」を習得できます。

デザイナーやクリエイターとして活動している方はもちろん。自分のブランドやプロジェクトのために、“独自ロゴをデザインしたい”方にも参考になる記事です。

それでは、「作字ロゴ」のプロの考え方、実際の制作手順、完成までのプロセスを紹介します。

▲ この動画を見ると、より深く、「Illustratorでロゴ作字のデザイン。プロの手順とコツ」を習得できます◎

そもそも、「作字ロゴ」とは

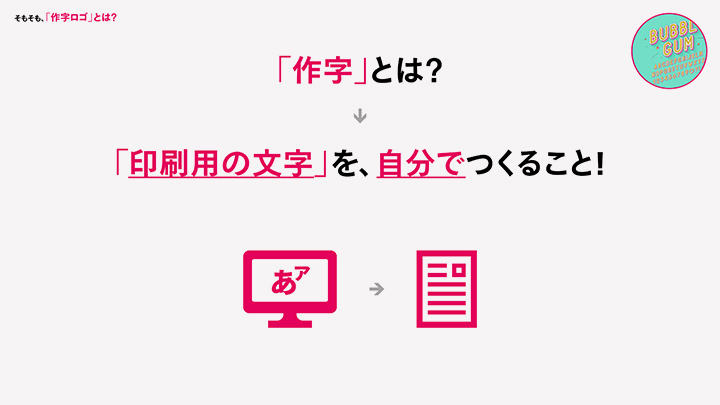

「作字」の定義

「作字」とは、広義には「“印刷用の文字”を自分で作ること」を指します。

ですので、“既存フォント”をそのまま使用するのは、「作字」とは言えません。

しかし、フォントを削ったり伸ばしたりして加工すれば、それは「作字」と呼べるでしょう。

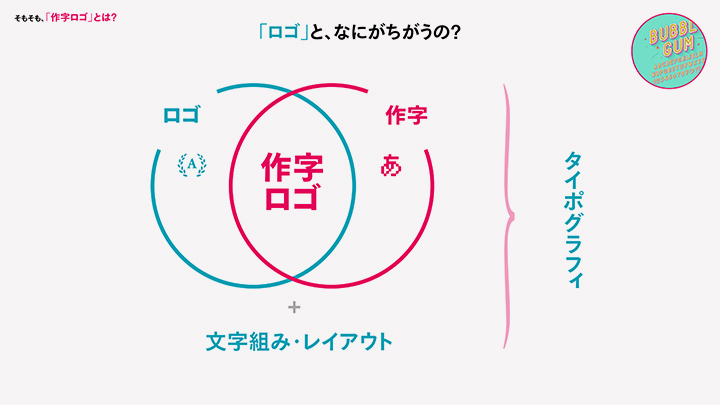

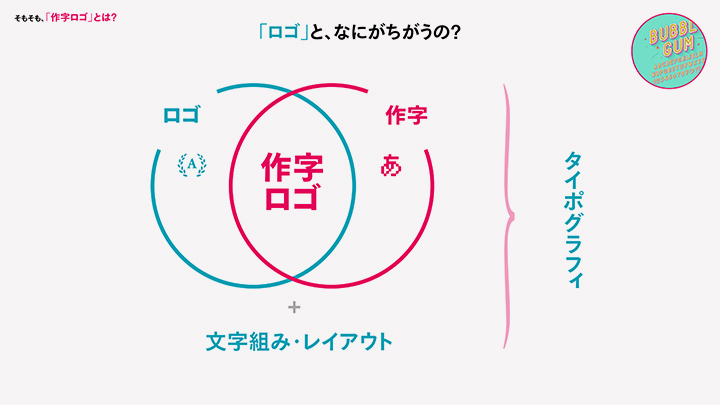

「ロゴ」と「作字ロゴ」の違い

「ロゴ」と「作字」と「作字ロゴ」の間には、“明確な境界線”を引くことは難しく、「意味」や「目的」が重なり合う部分があります。

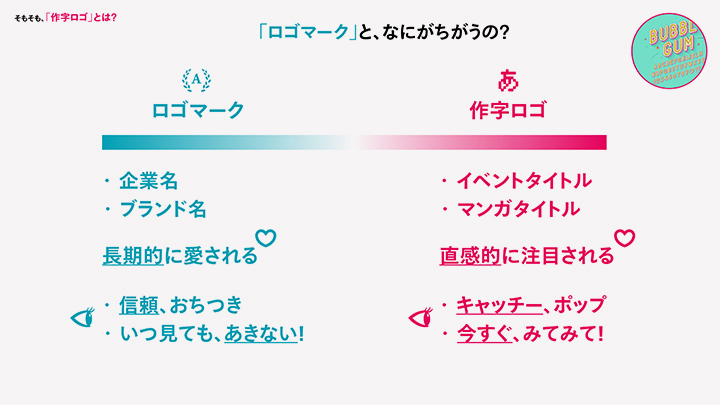

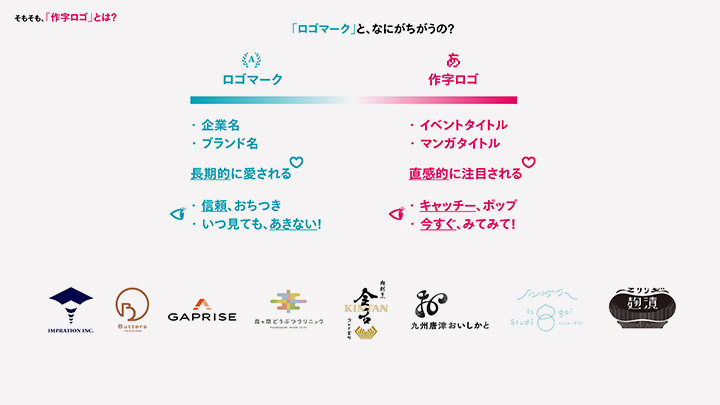

「ロゴマーク」は、“企業ロゴ”や“ブランドロゴ”を表し、「長期的に愛される」視点が強い傾向があります。“信頼性”や“落ち着き”といった要素を重視し、長年での使用を前提とした表現が多く見られます。

一方、「作字ロゴ」は文字形状に特徴があり、“イベントタイトル”や“漫画タイトル”など、「即時に注目を集めたい」シーンに使われます。キャッチーでポップな形が特徴で、「今すぐ見て!」と呼びかける効果を狙う傾向があります。

ただし、これらに“厳密な区分”はありません。

「ロゴマーク」でも即時的に注目を集めるデザインもあれば、「作字ロゴ」でも長年愛されるデザインもあります。

ですので、これらは、“緩やかな分類”として捉えましょう。

「タイポグラフィ」との関係

「タイポグラフィ」という言葉も、よく耳にしますよね。

「タイポグラフィ」は、「ロゴ」や「文字組み」や「レイアウト」、「既存フォントの使い方」など、「文字を使用したデザイン」という、“より広い概念・考え方”です。

「作字」や「ロゴ」を作る技術は、「タイポグラフィの一部」と言えます。

しかし、必ずしも、「“作字ロゴ”の技術がある = “すべてのタイポグラフィ”の技術がある」ということではありません。

バランスの良い「タイポグラフィの技術」をつけながら、「作字ロゴの力」をつけることをオススメします。

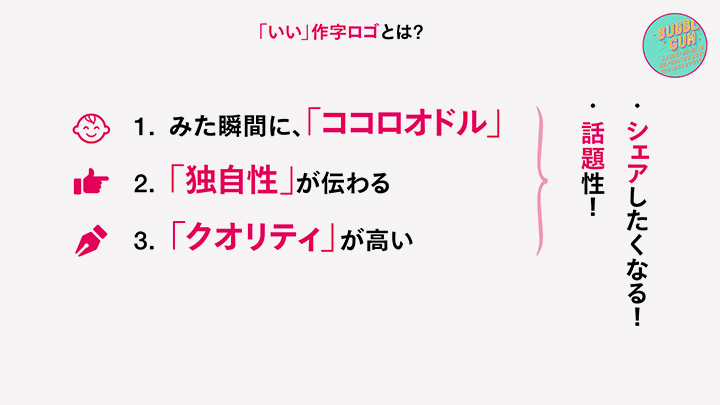

「良い作字ロゴ」の共通点

「良い作字ロゴ」には、「3つの共通点」があります。

- 見た瞬間に「心が踊る」

“視覚的なインパクト”があり、「見る人の心を動かす」デザインであること。 - 「独自性」が伝わる

「コンセプト」を感じられる、“特徴的な形状”を持っていること。他の作字ロゴでは表現できない、「独自の世界観」を持っていることが重要です。 - 「クオリティ」が高い

“揃えるべき部分”がきちんと揃えられているか、“同じ角度”で曲がっているかなど。「細部のクオリティ」が高いこと。

この共通点が重なる「良い作字ロゴ」は、話題性を生み、シェアされやすい傾向があります。

「良い作字ロゴ」は、形そのものの魅力だけでなく、その形に込められた、「意味」や「考え方」も含めて評価されます。

見た人に、「この作字ロゴには、こんな“意味”や“背景”があるんだ!」と知ってもらえると、そのデザインに対する理解がより深まり、魅力が増すのです。

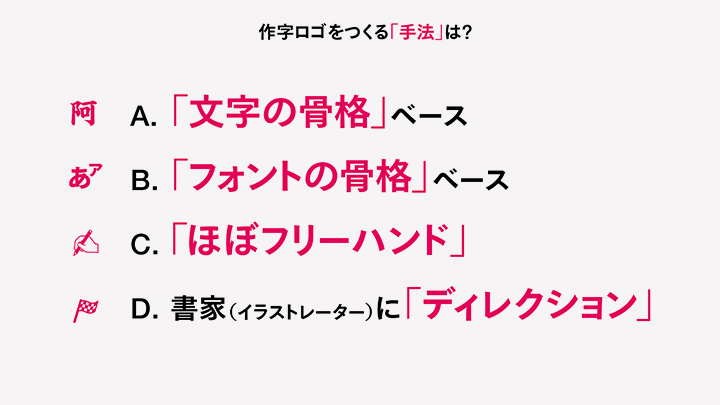

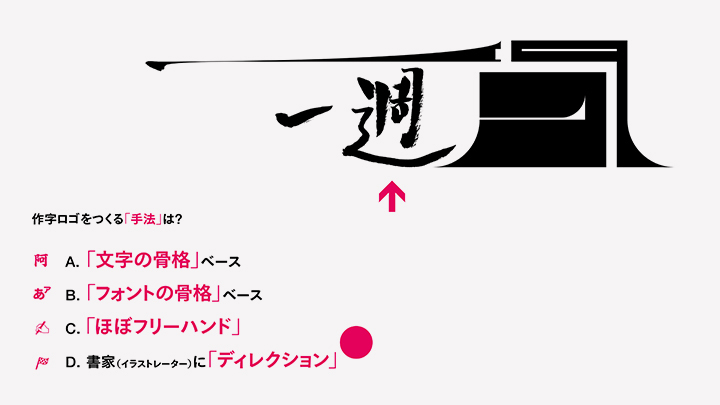

作字ロゴを作る、「4つの手法」

「作字ロゴ」を作るには、主に「4つの手法」があります。

- A. 「文字の骨格」ベース

- B. 「フォントの骨格」ベース

- C. 「ほぼフリーハンド」

- D. 書家(イラストレーター)に「ディレクション」

1つずつ、詳細を説明します。

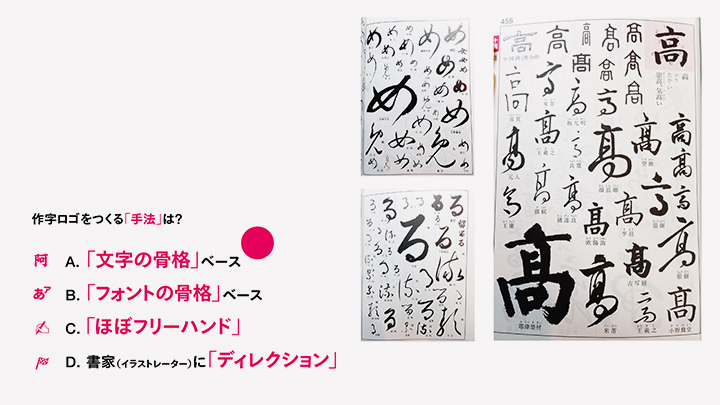

A. 「文字の骨格」ベース

“漢字・ひらがな・カタカナ”などの「基本的な骨格」を参考にしながら、「オリジナリティを加えていく」方法です。

例えば。『高い』という“漢字”を「作字ロゴ」にする場合。“漢字”の歴史的な成り立ちや楷書、草書などの違いを理解した上で、どこに「オリジナリティ」を加えるかを考えます。

“ひらがな”や“カタカナ”にも、「筆や書き順の流れ」があります。

まずは、「ここで筆が勢いよく流れる」「ここに墨だまりができる」「ここで筆をしっかり止める」など、基本構造を調べて知る。

その上で、“それに従うか/あえて崩すか”を選択することで、「読みやすさ〜独自性」のパワーバランス・検証を行うのです。

◎ 「文字の骨格」の参考本

・「書体字典 漢字」野ばら社

・「書体字典 かな」野ばら社

B. 「フォントの骨格」ベース

「既存のフォント」を基本として、それを削ったり伸ばしたりして、「独自の要素を加える」方法です。

例えば。「丸ゴシック系のフォント」を基にして、“一部を削る”ことで、“軽さや抜け感”を表現するといった手法があります。

C. 「ほぼフリーハンド」

“文字の基本骨格”や“フォントの形状”をあまり参考にせず、「直感的に表現したい印象」や「独自性を重視」して、「フリーハンドで描く」方法です。

やや“アーティスト的な感覚”に近いかもしれません。この手法でクオリティを保つためには、Illustratorなどのツールで、“デザイン細部を調整する”作業が必要です。

D. 書家(イラストレーター)に「ディレクション」

「書家」や「イラストレーター」に特定の文字を書いてもらい、それを「デザイナーが調整」して、作字ロゴに仕上げる方法です。

例えば。

01. デザイナー側から、「『荒々しい文字』という方向性・『参考の書(文字)』」というディレクションを、書家に出します。

02. そのディレクションをもとに、書家に「作字ロゴ用の『文字』」を書いてもらいます。

03. その「作字ロゴ用の『文字』」をもとに、デザイナーが、「Illustratorのパスに変換」して、Illustrator上にて細部調整を行い、作字を完成させます。

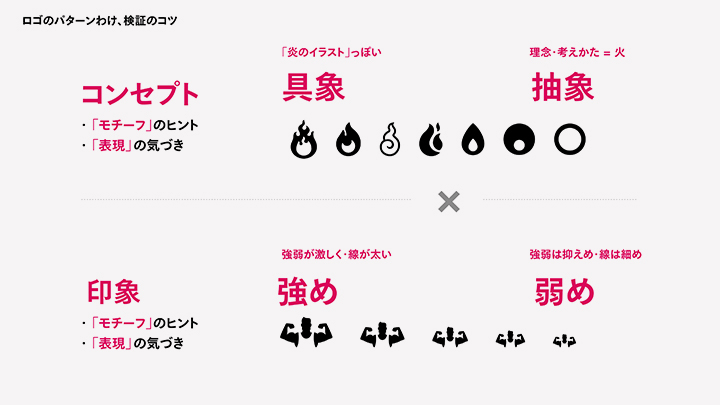

「コンセプト」と「印象」のレベル検証

「作字ロゴ」の制作では、“どの手法を選ぶ”かと同時に、「コンセプト」と「印象」のパワーバランスの検証を行うことが重要です。

「コンセプト」:具象的〜抽象的

例えば。デザインコンセプトを「炎」として、「炎」をモチーフにした、ロゴをつくる場合。

誰が見ても、「炎」とわかる、「具象的な表現」にするか。

一見しただけでは「炎」と気づかないが、「抽象的な表現」にて、「炎の要素(“円形の輪を、炎として捉える”など)」を取り入れるか、を考えます。

「印象」:強め〜弱め

ロゴを見た人に、「どんな印象」を与えたいのか、を考えます。

例えば。「より力強さ」を感じさせたいのか、「やや落ち着いた」雰囲気を感じさせたいのか、など。

つくるロゴの表現によって、「与えたい印象」を明確にしましょう。

「コンセプト」と「印象」を掛け合わせる

これらの「『コンセプト』:具象的〜抽象的」と「『印象』:強め〜弱め」を掛け合わせることで、「ロゴの表現の幅」が広がります。

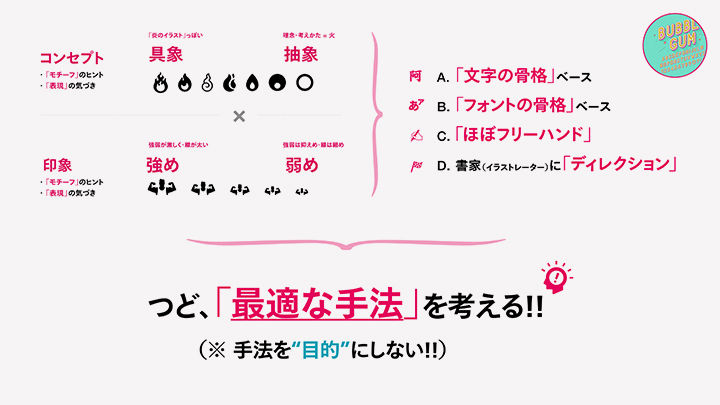

ですので、「コンセプト」と「印象」を明確にした上で、“最適な手法”を選ぶことが大切です。

「この文字を、あの人に書いてもらいたい!」というように、“手法が目的”になってしまうことは避けましょう。

まずは、「コンセプト」と「印象」を考えてから、「“その表現”に合う、“最適な手法”を選ぶ」という順序をオススメします。

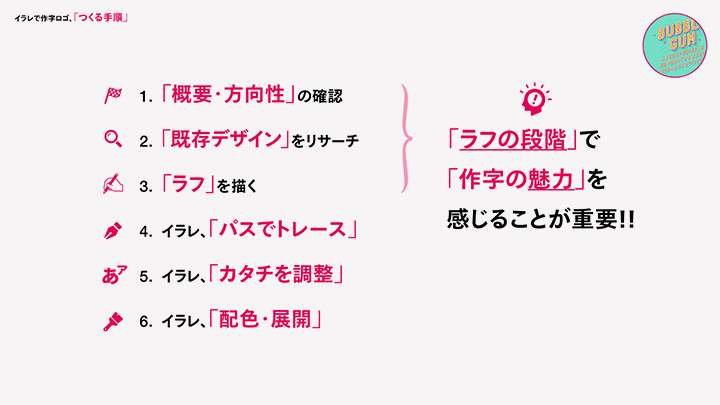

Illustratorで作字ロゴ、「つくる手順」

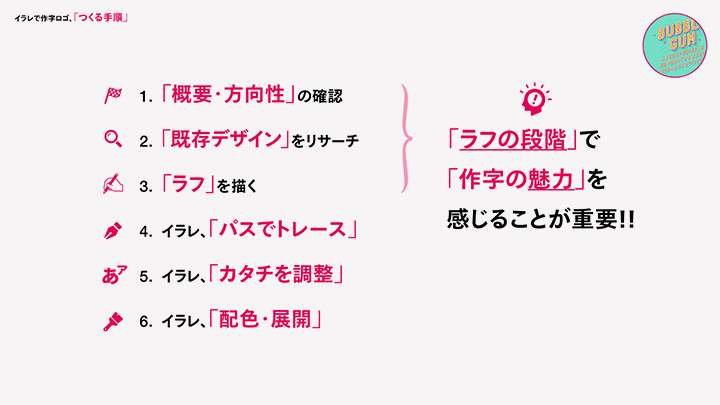

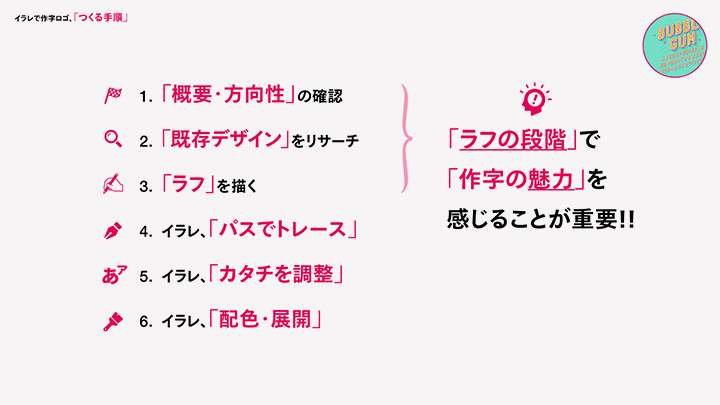

Illustratorを使った作字ロゴの「制作手順」は、下記の「6つのステップ」に分けられます。

◎ A.「Illustratorを使う前」の段階

・手順01:「概要・方向性」の確認

・手順02:「既存デザイン」のリサーチ

・手順03:「ラフ」を描く

◎ B.「Illustratorを使う」内容

・手順03:Illustrator、「パスでトレース」

・手順04:Illustrator、「カタチを調整」

・手順05:Illustrator、「配色・展開」

A.「Illustratorを使う前」の段階

・手順01:「概要・方向性」の確認

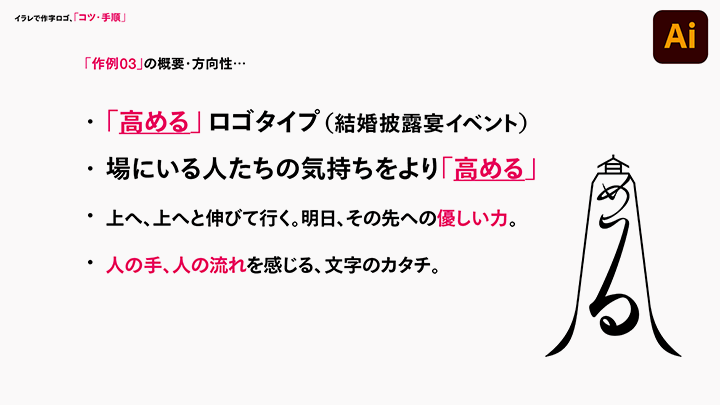

例として。「高める」という文字を、作字ロゴとして起こす場合。まず、「概要・方向性」を整理して、以下のように書き出します。

・つくる作字:「高める」

・概要:「結婚披露宴イベント用」のタイトルロゴ

・目的:場にいる人たちの気持ちをより「高める」

・印象:上へ、上へと伸びて行く。明日、その先への「優しい力」。

・表現の特徴:「人の手、人の流れ」を感じる、文字のカタチ。

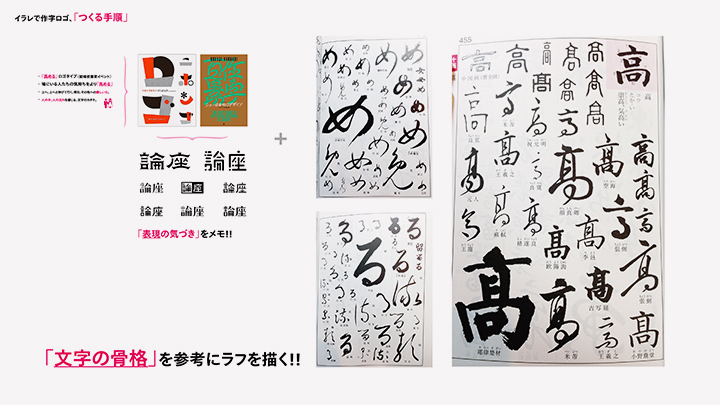

・手順02:「既存デザイン」のリサーチ

つぎに。「日本語ロゴ」や「作字に関する書籍」などを参考に、様々な文字の形をリサーチしましょう。

あなたがつくる作字ロゴの「コンセプト」に合う「表現方法」を見つけます。そして、「なぜ、そう感じるのか?」を「言語化」して、「表現の特徴」をメモしておくと良いでしょう。

例えば。「(リサーチしている)既存の作字ロゴの『尖った部分』や『跳ねている表現』が、『上へと伸びていく雰囲気』に合っている」。「作字内に『心地よい抜け感』があると、『明るさ』や『日差し』を感じさせる」。などです。

◎ 「ロゴ作字」の参考本

・「ニホンゴロゴ 2」パイ インターナショナル

・「作字百景 ニュー日本もじデザイン」グラフィック社

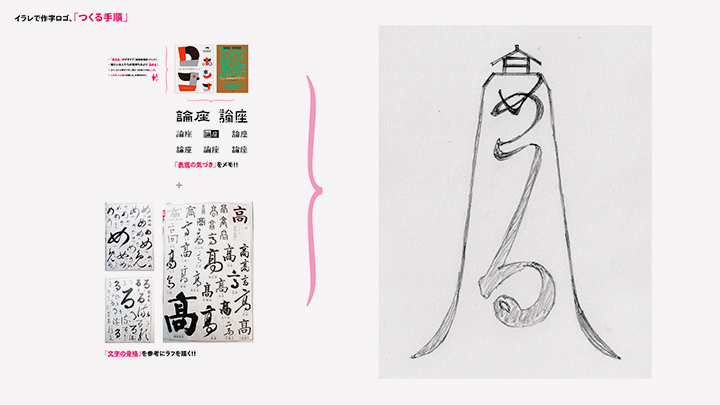

・手順03:「ラフ」を描く

つぎに。リサーチで得た「表現のメモ」を参考に、「選んだ手法(例:文字の骨格ベース)」に基づいてラフを描きます。

例えば。「高める」という、作字ロゴの「ラフ描き」の場合。

「漢字の成り立ち」を調べ、「文字の骨格」を参考にした上で、下から上に見上げるような形で、「上へ上へと伸びていく」印象を描きます。

このような“リサーチ・参考視点”をもとに、複数のバリエーションを描き、比較した上で、「最もコンセプトに合うラフ案」を選びましょう。

・重要なポイント

「作字ロゴ」の場合。「ラフ描き」の段階で「魅力を感じる」状態になっていない案は、Illustratorの作業に進まない方が良いでしょう。

「ラフ描き」の段階で、「独自性・オリジナリティ」があり、「伝えたい印象」を感じられる案ができてから、Illustratorでの作業に進むようにしましょう。

B.「Illustratorを使う」内容

ここからは実際に、「Illustratorを使った作字ロゴ」の制作手順を、具体的な事例を通じて解説します。

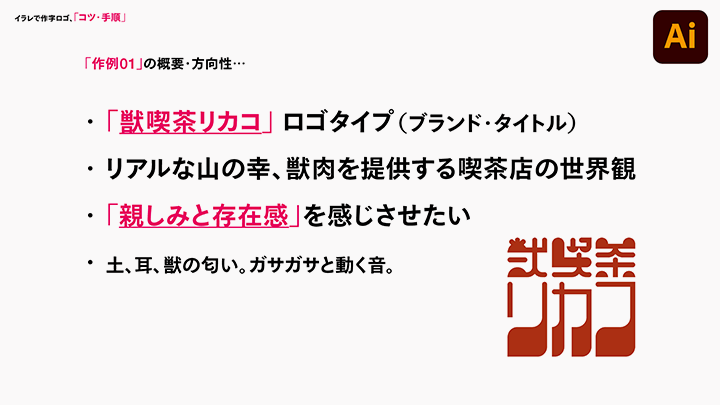

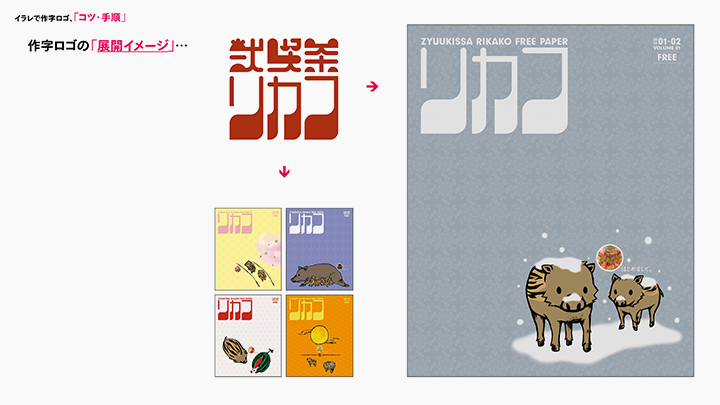

事例01:「獣喫茶 リカコ」

獣肉を提供する喫茶店、「獣喫茶 リカコ」の作字ロゴ。力強さと存在感、獣の雰囲気を感じさせるデザインです。

この「事例01」は、より丁寧に、“Illustratorでの制作手順・ポイント”を紹介します。

また、「事例01:獣喫茶 リカコ」の“Illustratorの操作画面”を見たい方は、コチラの動画をご覧ください。

「獣喫茶 リカコ」、Illustratorでの“制作手順・ポイント”

- ラフ画像の配置

- Illustratorを立ち上げ、「新規ドキュメント」を作成

- 「ファイル」→「配置」にて、ラフ画像を配置

- 「整列パレット」にて、ラフ画像をアートボード中央に配置

- 「ラフ画像の透明度:30%」にして、トレースしやすくする

- ラフのトレース

- 新規レイヤーを作成し、「トレース」と名付ける

- 「四角形ツール」にて、基本的な形状を作成

- 「変形パレット」にて、調整しやすい数値に設定

- 「環境設定」にて「キー入力:0.05mm」にして、こまかな調整ができるようにする

- 「スマートガイド」をオンにして、図形同士を正確に合わせる

- 「Command+Y」にてアウトライン表示に切り替えて、形状を確認

- 図形の調整

- 「整列パレット」を使って、図形を正確に配置

- 「楕円形ツール」にて、円を作成する

- 「ダイレクト選択ツール」にて、パスの一部を削除して半円にする

- 「ペンツール」にて「パスの点」を追加して、形状を調整

- 「アンカーポイントツール」にて、曲線をなめらかに調整

- 「平均」機能にて、「パスの点」を整列させる

- 図形のコピペ・統合

- 同じ形状はコピー&ペーストし、反転させて、「対称形」を作る

- 「パスファインダー」で図形を統合し、一つのオブジェクトにする

- “統合前のオブジェクト”は、アートボード外に保存しておく

- 図形の微調整

- 「ガイドライン」を引いて、文字のバランスを整える

- 「揃えるべき部分」を、丁寧に揃える

- 色の検証

- 「コンセプト」に合わせて、茶色系の色を選択

- 「スウォッチ」から基本色を選び、細かく調整

- 印刷して、紙で確認

- 「CMYKの数値」を微調整して、最適な色を決定

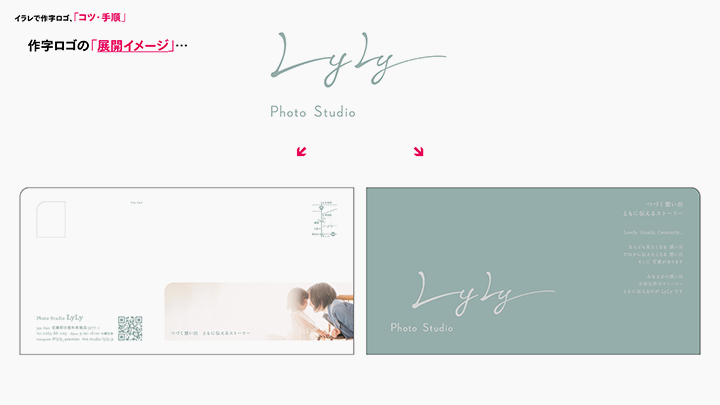

丁寧に調整した、クオリティの高い作字ロゴは、様々な媒体(名刺・DM等)で展開できるデザインとなります。

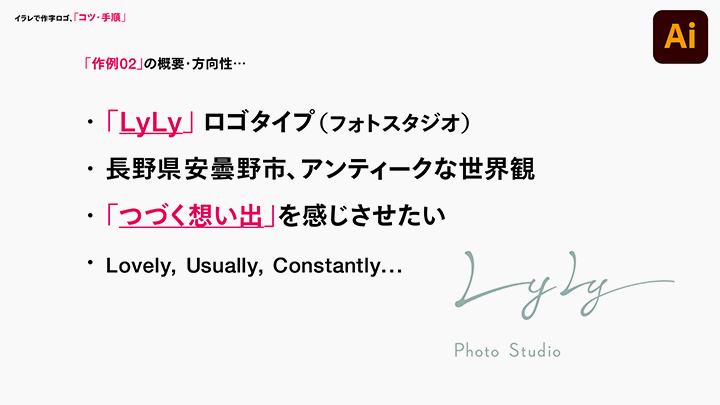

事例02:「Photo Studio LyLy」

長野県安曇野市にある写真スタジオ、「Photo Studio LyLy」の作字ロゴです。アンティークな世界観と、「想い出の価値」を感じさせるデザインです。

「事例02:Photo Studio LyLy」の“Illustratorの操作画面”を見たい方は、コチラの動画をご覧ください。

「Photo Studio LyLy」、Illustratorでの“制作ポイント”

- パスの「なめらかな曲線表現」が、とても重要

- 「アンカーポイント」は、「頂点の手前か少し過ぎた」部分に打つ

- 最初は「直線」で骨格を作り、後から「曲線」を調整

- 「アンカーポイントツール」にて、自然な流れを作る

- 「パスの点」を増減させて、最適な曲線を検証する

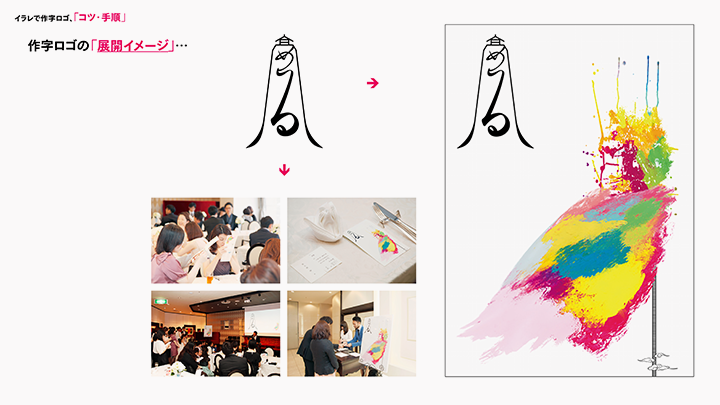

事例03:「イベント『高める』」

上昇感と伸びる印象を表現した、「イベント『高める』」の作字ロゴです。

「事例03:イベント『高める』」の“Illustratorの操作画面”を見たい方は、コチラの動画をご覧ください。

「イベント『高める』」、Illustratorでの“制作ポイント”

- 「直線部分:高」は、「パスの太さ」にて表現する

- 「ナイフツール」にて直線カットをして、シャープなエッジを作る

- 「曲線部分:める」は別途作成して、「直線部分:高」と自然に繋がるよう調整

- 「シンメトリー」になる部分は、対象図形をコピー&反転する

- 「パスの2点」を同じ場所の1点に統合するため、「平均」と「連結」を使う

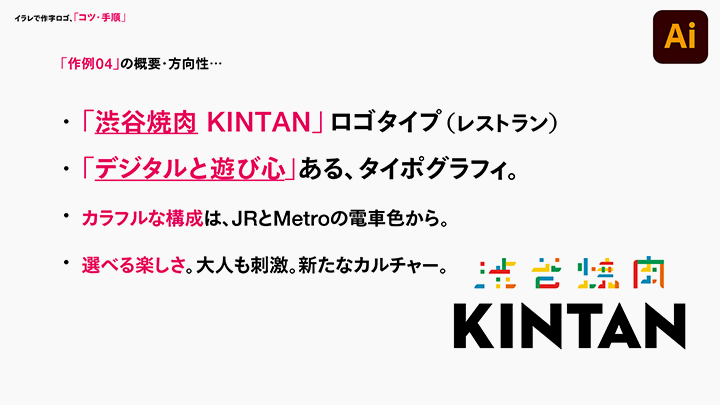

事例04:「渋谷焼肉 KINTAN」

デジタル感と遊び心ある、「渋谷焼肉 KINTAN」の作字ロゴです。

「事例04:渋谷焼肉 KINTAN」の“Illustratorの操作画面”を見たい方は、コチラの動画をご覧ください。

「渋谷焼肉 KINTAN」、Illustratorでの“制作ポイント”

- 「正方形」を基本に構成する

- 「ナイフツール」を選び、シフトを押しながら、「45度に図形をカット」

- 「アンカーポイントツール」にて、曲線を調整

- 「複数の色(渋谷駅に関する電車カラー)」を、バランスよく配置

- 「同色部分は統合」して、印刷時の問題を防止する

まとめ

「作字ロゴ」は単なる“文字デザイン”を超えた、「独自の表現力と魅力」を持っています。

「優れた作字ロゴ」を作るためには、「コンセプト設定」「デザインリサーチ」「丁寧なラフ作成」が必須です。

「Illustrator」の機能を活用して、精密に形をつくり、全体のバランスを調整する。

すると、オリジナリティあふれ、クオリティの高い、「作字ロゴ」が完成します。

また、「作字ロゴ」制作方法は様々ですが、大切なのは、「“どの手法”が、“今回のコンセプト”に最適か」を常に考えることです。

「文字の骨格」を理解する。「フォントの特性」を活かす。時には、「直感的な表現」を取り入れる。

これらのテクニックを身につけることで、見る人の心を動かし、記憶に残る、「独自の作字ロゴ」をデザインできるようになります。

ぜひ、実践してみてください!

あなたの“ビジネスにやくだつ”、お知らせ。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。この記事が、あなたの考え方の整理や成長のキッカケになれば、とても嬉しいです。

もし今回の内容が、“いいな”と思っていただけたら、「本記事の拡散」「本ブログのブックマーク」をお願いします!

アトオシのX、Instagramでは、「ビジネスに役立つ、デザイン思考」をデザイン事例と交え、発信しています。こちらのフォローも、よろしくお願いします。

そして、「目的を形にする、ロゴデザインとブランディング」のご依頼やご相談をお考えの方は。アトオシの公式サイトより、お気軽にお問い合わせいただけると幸いです。

アトオシが書いた著書、『デザイナーのスキルアップ大全』のご購読、各SNSでのご意見やご感想の発信、Amazonレビューも大歓迎です。

この本の目的は、デザイン中級者が持つ、“すべての悩み”を解決し、持続可能な「より幸福度の高いデザイナー人生」を進むための本です。

読むと、“よりよいデザイン成長”ができる、「技術・仕事・時間・体調・人間関係」のつくり方がわかります。